Dossier Portrait d'artiste in Art & Métier du livre Février / mars 2008 par Christophe Comentale

27 mars 07

Dominique Digeon, livres d‘artiste

écorchés de papier et hommes de bois

Curieux de tout, chasseur à l’affût des ressources cachées au cœur des matériaux : papier, bois, caséine, cuivre, vernis et couleurs en pigment ou à l’acrylique, Dominique Digeon a, depuis une trentaine d’années, accumulé une production très dense et complémentaire : œuvres sur papier et toile, gravures, livres d’artistes, sculptures nées de sa passion pour les échecs. Parcours et découvertes au fil de ses séries.(imageDD01)

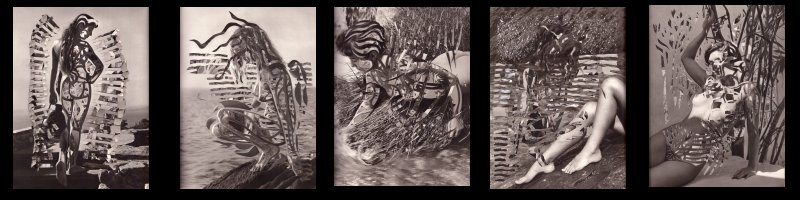

Les papiers supports aléatoires

Le rapport de Dominique Digeon aux papiers est un dialogue constant : pour ce plasticien qui revendique l’invention de la technique des papiers pelés, qui sont l’aboutissement d’une pluralité d’approches, aucune exclusive. Bien au contraire, lorsqu’on fait face aux œuvres on s’aperçoit que la richesse technique est une synthèse de moyens utilisés et diffusés avec une complémentarité extrêmement raffinée et discrète. Une partie des papiers est traitée par le découpage, ce qui donne toute latitude pour jouer des transparences, des modifications visuelles « Les collages : secs, tranchés, cassants et pourtant... Articulez, joignez, soudez il le faut... La couleur : accommodante, mixte... Transparente et dégradée. Mais, gaffe la mélasse... et les papiers donc, si autonomes opaques... tout de même, à relier ! Alors, un zeste de matière, un brin de cerne... Ciseaux, pinceaux en liberté, pour le meilleur ou le pire ? » note-t-il avec humour dans un texte de 1990. La différence faite entre papiers pelés, (imageDD02) papiers grattés, (image DD03) papiers découpés, (image DD04) papiers déchirés... (image DD05) est essentiellement technique. « Bien qu’il s’agisse de collage de papiers, ceux-ci se distinguent par la manière de travailler la surface ou les bords, par les outils utilisés, les actions réalisées. La technique appliquée aux papiers déchirés induit une plus grande hétérogénéité des morceaux de matière utilisés. Les bords effilochés par la déchirure sont parfois reconstruits partiellement par un cerne. L'ensemble est recadré pour en limiter le débordement » précise avec sa minutie discrète D.Digeon. En fait, on voit face aux œuvres que chaque catégorie de papier occupe une place particulière, destinée à rendre un effet précis dans la grammaire technique complète de ce créateur. Il joue aussi des papiers grattés depuis 1996, date à laquelle ils apparaissent dans les compositions : seulement deux ou trois grands morceaux de papiers, très peu travaillés, sont nécessaires. Collés à même la toile crue, ils sont ensuite recouverts d'une bonne couche de peinture acrylique. Un grattage énergique de cette surface peinte, jusqu'au papier voire jusqu'à la toile, précède l'arrachage petits morceaux par petits morceaux à la pointe de ce “ trop plein ”. Cette technique entame le travail de soustraction, d'évidement qui se poursuivra dans les papiers pelés. Cette dernière catégorie est une innovation importante pour l’enrichissement des œuvres. La technique demande une proximité à l’œuvre en raison du rendu, des matières très fines qui sont ainsi produites. « Le pelage, un retrait de la matière colorée, en papier ou en peinture, est effectué le plus consciencieusement possible jusqu’à la toile. Cette opération est réalisée au cutter, de façon parallèle au support. Cette façon de faire a pour base un fond de peinture sur lequel est rapidement posé un ensemble de papiers préalablement travaillés. Ils sont incisés, encrés, peints, froissés, découpés ou déchirés.... Une composition préparatoire est ébauchée, elle est modifiée et complétée lors du collage définitif. Après un bon séchage vient le “pelage”, retrait, épaisseur par épaisseur, de toutes les couches de papier jusqu’a la réapparition du fond peint, des bords, des limites de chaque morceau de papier. Je m'efforce d'être le plus précautionneux possible, mais lorsque la lame fend ou entame le support et perce le fond, je ne cherche ni à accentuer ni à masquer cet accident" précise Dominique Digeon qui sait même jouer de la richesse de ces trous devenus des fenêtres sur d’autres perspectives. (imageDD06)

Des œuvres-impasses aux séries

Le travail et les accidents sont des marqueurs qui s’inscrivent dans le long parcours des recherches continuelles menées sur le papier. Ils n’empêchent nullement, en parallèle, une approche plus peinture, notamment avec les Passages palissades. Dès 1995, DD s’essaie avec cette série à des formats particulièrement importants mais aussi plus modestes ; comme il le constate : « Neuf ou dix bandes de peinture dense se chargent de recouvrir une composition précédemment et prestement peinte sur plusieurs fonds colorés. De haut en bas, la largeur des bandes correspond à la dimension de la spatule utilisée. Elle s'agrandit ou se réduit proportionnellement au format de la toile. La peinture très épaisse et mal broyée rend la surface très irrégulière avec des creux et des bosses plus ou moins larges, espacés ou serrés qu'une succession de passages de matière colorée comble ou déplace. Une couleur dominante est tout de même attribuée à chaque bande dans une organisation simple et assez stable : deux couleurs presque complémentaires et une bande placée en troisième position à droite ou à gauche qui propose une autre option de couleur ou de superposition. Entre les bandes disjointes restent apparentes les traces de la primo – composition ». (imageDD07)

Lorsque de façon contingente des variantes formelles apparaissent à la surface de la toile, du papier, deux solutions au moins s’offrent à DD : soit il persiste dans des variantes et essais qui vont conduire vers une série alors développée jusqu’à ce que le travail effectué semble à l’auteur complet et sans besoin de prolongements ultérieurs, soit une variante, un accident vont être l’objet d’essais formels. Ils seront rapidement neutralisés et limités à des œuvres presque uniques ou orphelines… Mais la plupart du temps, les jeux, les corrélations d’une œuvre à l’autre vont mener DD à développer ses œuvres dans le cadre de séries qui constituent une impressionnante succession de 1987 à 2003. Elle est le double reflet de préoccupations de forme et de fond, dans la mesure où le vocabulaire graphique (cerne, tiret, point virgule) va da pair et est inséparable de ce qui semblerait plus matière (unichromes, papiers, bois / verre).

Les papiers qui jouent alors le rôle d’un support, d’un fond, d’une matière, sont de toutes sortes : des papiers Canson à tous ceux qui sont récupérés, tout comme ces ensembles de livres pilonnés qui vont produire les Icebergs de papier épargnés par le cutter. Ces sculptures uniques montrent que de la malléabilité du papier et aussi de la polychromie des tranches naît une matière autre, dotée de son autonomie plastique et de son esthétique. (imageDD08)

Parties d’échecs en formats ronds et carrés

Ce créateur d’univers disjoints mais en corrélations constantes a trouvé les formats les plus à même de rendre ses visions du monde : d’abord les formats carrés, de 25 sur 25 cm à 200 sur 200 cm et, depuis 2001, les tondi, de 25 cm à 200 cm de diamètre.

Une composition poétique de 2001

Tout rond, est l’occasion pour Dominique Digeon de définir cette forme de composition particulière :

A tant tourner autour du carré il fallut atteindre le cercle.

A tourner dans le cercle il fut difficile d’en trouver le centre.

D’un centre à l’autre apparurent des courbes.

D’une courbe l’autre : d’autres centres, d’autres cercles.

Découpe des courbes, découpe des formes,

Des papiers, pâtes, écritures et images.

Incision, pelage, grattage et bris de verre…”(image DD09)

En parallèle à la création, les jeux de stratégie, les échecs, sont, depuis 1991, une passion constante qui a mis en présence cette planche codifiée à l’espace et au temps. Les parties d’échecs peintes ont même fait l’objet de nouvelles codifications pour l’angle de la représentation des pièces. Les formats sont des carrés de 10 à 200 cm de côté et des tondi. Ces parties peintes sont récurrentes depuis 1999. La partie peinte se présente comme une succession superposée de diagrammes. Lors d'une intersection, le passage des dernières pièces sur l'échiquier recouvre les précédentes. L'itinéraire des pièces est déterminé par le relevé des coups joués, mais le choix du tracé reste libre, une même partie peinte peut donc présenter, hormis le travail pictural du fond, des aspects différents. « La série des Parties peintes » commente Dominique Digeon « est composée d'une vingtaine de tableaux dans des formats allant de 100 x 100 cm à 200 x 200 cm, essentiellement des huiles ou acryliques sur toile. Quelques œuvres intègrent aussi des papiers, découpés, colorés, pelés…. D’autres associent à la représentation de la partie des silhouettes. Elles sont entières ou écorchées, présentes dans la série des écorchés, des papiers pelés, des tirets, des cernes…. Une forme déterminée et une couleur permanente sont attribuées à chaque pièce du jeu d'échecs : une croix additive bleue pour la tour, une croix multiplicative jaune pour le fou, une étoile à huit branches noire pour la dame, huit branches rouges arrondies pour le roi, un trident violet pour le pion, une croix emblématique verte pour le cavalier » (imageDD10)

Collectionneurs et spécialistes se sont penchés sur l’ensemble d’œuvres qui suscitent des curiosités croisées : « de ses débuts où il exprimait la mémoire de la surface, traînées confuses de déplacements de pièces, l'artiste est passé à une recomposition complexe des parties. Le support carré sur lequel il travaille est toujours comblé d'un échiquier en fond. Les joueurs n'apparaissent quasiment jamais de même que les pièces en perspective. A ces dernières, l'artiste a préféré une nouvelle forme inspirée du déplacement des figures sur l'échiquier. Une innovation qu'il a déposée à L'Inpi (Institut national de la propriété industrielle). Cette vision du jeu d'échecs à distance prive cependant ces œuvres de mise en scène. Pas de moments forts dans ses "parties peintes" mais une succession de coups sans liens temporels ». (imageDD11)

Personnages intacts ou écorchés

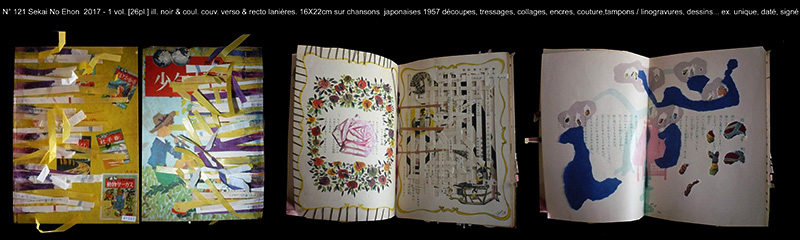

Outre l’importance du signe, - détourné de la ponctuation ou de la calligraphie pour être un signe plus graphique et pictural - un autre thème important est l’Homme, pas forcément pour son aspect intellectuel, mais plutôt pour son fonctionnement global. Ainsi apparaissent, depuis 1998, les Ecorchés. (image DD12)

Les écorchés font, certes, référence à des œuvres qui trouvent autant leurs sources dans l’histoire des sciences, notamment de l’anatomie, mais aussi dans l’œuvre d’artistes systémiques comme Dürer, Léonard de Vinci, les maniéristes... « Cependant » précise DD « la plupart trouvent leurs sources dans Vélasquez avec les bouffons, les nains, les enfants... Mais la représentation va au-delà du dépouillement de la peau qui permet traditionnellement aux études de beaux-arts les dessins d'anatomies. L’ensemble des organes internes apparaît partiellement, plus ou moins en état de décomposition ». Malgré leurs couleurs chatoyantes, DD rattache ces figures au genre des Vanités, thème qui a vu son aspect méditatif, contemplatif, quelque peu étendu aux aspects contemporains de la Vanité avec des dimensions assez négatives, prétention, complaisance, suffisance…liées alors aux textes et images de la mort.

La première série des écorchés date de 1998, mais s’avère un sujet dynamique pendant plusieurs années, et ce jusqu’en 2003. Les figures, caséine et papiers pelés sur toile, apparaissent de façon fréquente, récurrente, dans les parties d’échecs peintes (1999), les images numériques (2000), les multiportraits (2001), les tondi (2002). La technique et la mise en œuvre restent les mêmes, elles leur ont donné leur sens et leur nom. La série diffère surtout par les formats et une approche différente du terme écorché. Elles sont collées à une vision anatomique du corps auquel est lié son corollaire de temporalité, de destruction future et de mort. Cet aspect biologique n’est pour autant qu’un élément des peintures. « Bien qu’écorchés, pelés, c’est à dire évidés de leur peau, pour laisser apparaître le système nerveux, osseux, digestif…, ces squelettes sont moins grinçants que ceux des danses macabres du Moyen-Age, moins figés et moins symboliques que ceux des vanités, plus sémillants que sur les planches médicales, et plus mécaniquement utiles sans doute à l’étudiant de la psyché qu’aux étudiants de médecine. Sur la base d’une corrélation Couleur / Fonction, en rapport avec celle déjà utilisée dans les séries des parties d’échecs : Nerfs / Reine/ Noir/ Action ; Os / Roi / Rouge / Structure ; Œil / Fou / Jaune / Perception ; Cœur, Poumon, Rate, Testicule …/ Cavalier / Vert / Organisation Œsophage, Tube, Estomac, Intestin / Tour / Bleu / Intégration ; Muscle et chair / Pion / Brun / Conservation, ces écorchés proposent une invitation élémentaire, comme le sont les éléments constitutifs d’un univers comme dans la tradition Air / Eau / Feu / Terre ) de la vision interne d’un corps ( fourmillant de vie) et de sa relation à “ l’âme ” qui se développe avec la seconde série de 2003 dans un ensemble intitulé Vies Intérieures ». (imageDD13) Plus récemment, les écorchés ont fait place aux personnages nés des jeux d’échecs. Ils sont taillés dans le contreplaqué, paré de couleurs qui en facilitent l’installation dans les jardins, de préférence à l’ancienne, qui vont privilégier les espaces en carrés ou formes géométriques rigoureuses et proches des damiers, comme le jardin du soleil situé dans le parc du château d’Ambleville. (imageDD14)

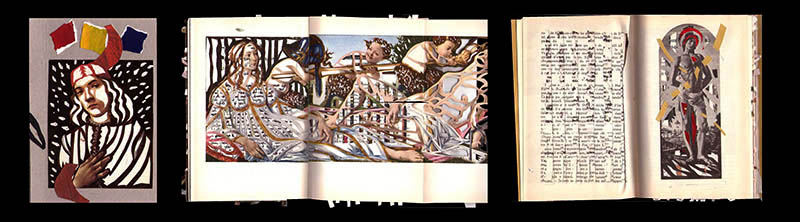

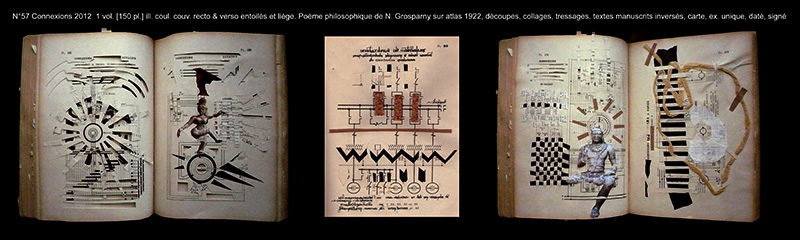

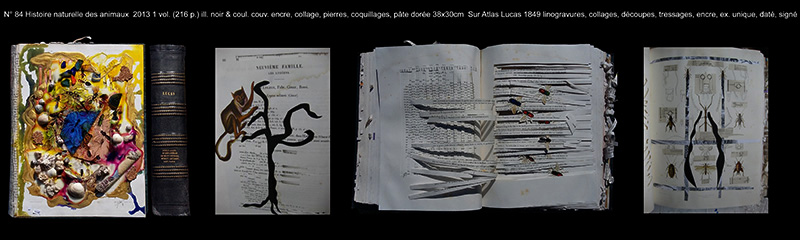

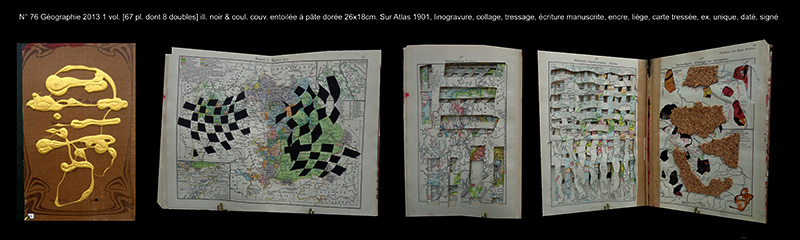

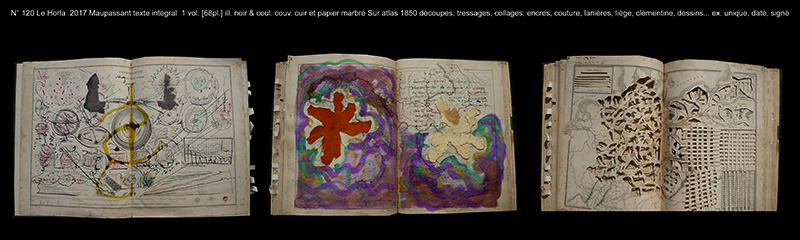

Livres d’artistes polymorphes

Avec son système de correspondances formelles et thématiques, de thèmes qui vont être repris d’une forme à une autre, DD permet des jeux de cache-cache et de retrouvailles entre les œuvres produites tant en peinture, sur papier qu’avec les livres édités depuis plusieurs années. « Citations, références, extraits, transpositions, transformations, appropriations, autoréférences et autocitations » explique Dominique Digeon, tout permet des relationnels croisés, « Intersection entre l’écriture et l’image, reprise, déviation, réaménagement, affinage, extension ? Où sont les sources ? Quels sont les liens ? Le tableau peut être vu seul ou avec son double livresque, le livre peut être consulté seul ou en présence de son double pictural. Mais tous les deux sont présents l’un dans l’autre. Et chacun peut être présenté de façon autonome». Les tableaux-poèmes de Mondrian et Seuphor, les expériences graphiques de Jean Cortot qui réalise son important cycle d’oeuvres importantes en parallèle à ses livres d’artistes, on en retrouve ici aussi un écho fort et comme une filiation intellectuelle.

Comme le revendique l’annonce d’une exposition pour l’un des titres, Man Machine» IBM Deep Blue, « il s’agit de livres entièrement conçus et fabriqués par Dominique Digeon, édités par la galerie A L’ Enseigne des Oudin à Pari s ». Le concept de livre d’artiste est, d’emblée, très ouvert. DD qui réalise encore des gravures, notamment en taille-douce, a utilisé cette technique, tout comme il n’hésite pas à recréer des manuscrits peints à partir de supports repris selon son esthétique. Les livres réalisés en édition numérique appartiennent aussi à une possibilité vivante de l’éditorial. (image DD15) (image DD16)

La veine d’inspiration puise à la poésie, à la littérature et également à l’infinité des moments qu’enregistre l’avancement d’une partie d’échecs. D. Digeon ne fait pas mystère de ses affinités avec la poésie de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud et Verlaine, la fréquence de ses hommages se suit au fil des créations.

Le Guignon de Stéphane Mallarmé, exploite la richesse des variations d’images, photo-dessins numériques, à partir d’un portrait de Luciano Castelli par Pierre Molinier ; A une passante, sur un texte de Charles Baudelaire , Le possédé Charles Baudelaire 4 eaux fortes 3 ex. uniques 20 x 20 cm sur papier aquarelle avec encres, Les ténèbres Charles Baudelaire 4 pointes sèches 2 exemplaires uniques 20 x 20 cm sur papier aquarelle avec encres ; La chanson des Ingénues & «Marco» deux poèmes saturniens de Paul Verlaine pointe sèche sur papier aquarelle 30 x 25 cm ; Gaspard de la nuit, tetxe d’Aloysius Bertrand ; le prologue du livre contient des fantaisies gravées en pointe sèche sur papier aquarelle 30 x 25 cm.

Le retour à la compétition, au parcours intellectuel s’effectue avec la publication de Napoléon I contre l ‘Automate, s’inspire d’une partie d’échecs jouée en 1809 à Schoenbrunn. Les 24 coups alors réalisés sont dessinés en infographie ; de la même veine, L’ Immortelle et variantes, partie d’échecs jouée en 1851 entre Anderssen et Kieseritzky à Londres.

Avec les tableaux à lire, l’angle de vue change, le lecteur est soumis à une autre position lors de son face à face avec l’oeuvre : pour Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, les textes sont recopiés, les dessins, sont réalisés en infographie, photomontage et photo grattée sur la base d’une photo de Man Ray. Fond d’échiquier toile marouflée 100 x 100 cm mai 2001. Quant au Horla (2000) de Guy de Maupassant, le manuscrit est recopié, broché, accompagné de dix dessins sur toile pelée 70 x 50 cm. A E I O U Voyelles (2001) poème d’Arthur Rimbaud caséine, verre brisé et papiers sur tondo 80 cm de diamètre. Le Zéro et l’infini (1999) reprend l’œuvre d’Arthur Koestler parue en 1947. (imageDD17)

A mi-chemin entre le livre et le tableau, les manuscrits, qui traitent le support comme des palimpsestes. Livre, revue, sont (dé)coupés, grattés, repris à l’encre, tant pour les textes que pour les illustrations : «Extrait X» Stéphane Mallarmé - «Lesbos» C. Baudelaire - «Daphné» Emmanuel Signoret douze poèmes sur douze catalogues» - «Le Masque» C. Baudelaire Jarry Ramsay poche 1978 nouvelle couverture, photo-dessins numériques grattés, préservatif - «Histoire de l’ érotisme» Lo Duca La jeune Parque 1969 couverture pelée, découpages, collages, dessins...- «Rachilde , Femme de lettres 1900» Claude Dauphiné , Pierre Fanlac1985 couverture pelée, encres et ajouts de dessins- «Quand j’ étais jeune» Rachilde Mercure de France 1947 nouvelle couverture, photo-dessins numériques grattés

(S. Bernarhd, C. Flamarion, P. Verlaine, La Houssaye, V. Hugo...) - «Le pullover rouge» G. Perrault poche nouvelle couverture au lames de cutter, photo-dessins numériques - «La joie de vivre» Emile Zola poche nouvelle couverture de coquillages et crustacés, photo-dessins numériques.

Livres et images numériques 2000

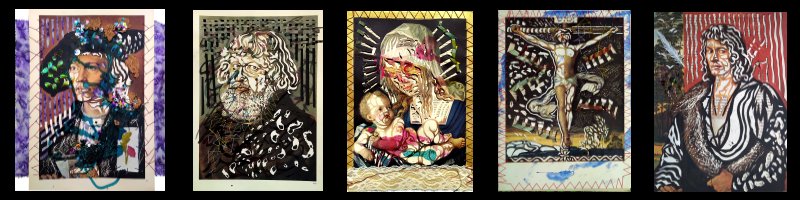

Le Surmâle (2000) roman d’Alfred Jarry, permet à Dominique Digeon d’évoquer, comme le rappelle Alain Oudin avec une précision tentée d’humour « un indien aux muscles saillants et à la peau cuivrée. Il y a un siècle, Jarry imaginait l’idolâtrie actuelle de la performance sportive ou amoureuse, l’observation clinique qui en est faite, l’usage de tous les dopants contemporains, la route ouverte vers l’immortalité...! Dominique Digeon lançait métaphoriquement sa silhouette d’indien dans une rotation compulsive : l’idée du multiportrait était posée. (image DD18) Sa pratique du livre d’artiste liant gravure, calligraphie et infographie, en inventant une nouvelle facture d’enrichissement du livre par grattage et soustraction a aussi été l’occasion d’une nouvelle manipulation de la photographie, le multiportrait, obtenu par une rotation de silhouettes issues de portraits photographiques et déclinés en cinq couleurs. Redoutant une technique mixte empreinte d’une certaine sécheresse ou d’une grande imprécision, on lui reconnaîtra sa passion maîtrisée du mélange ajoutant cette fois le paramètre du format rond à sa longue liste de gestes et moyens qui concourent à cristallisation ».

"On pense à nos vitraux du moyen âge gothique : en un style très construit, très conscient de ses effets, Dominique Digeon, coloriste sûr, s'applique avec bonheur à restituer la fraîcheur et la luxuriance de la vie exprimées dans un mouvement comme perpétuel, en des œuvres "ouvertes" dont on pressent l'indéfinie prolongation au-delà d'une construction assise dans le foisonnement des courbes ou des traces. Le fond de l'inspiration tient peut-être à une méditation attentive aux suggestions d'un chromatisme dominé et, sans doute, à l'intense profusion, comme orientale, de tons organisés autour de dominantes harmonieusement équilibrées. Mais l'intervention, çà et là, de motifs minéraux -éclats de verre, bois réduit à son essence pétrifiable- dénote d'éclatantes connivences avec les grandes composantes naturelles de notre univers. Un appel chorégraphique monte de ces tourbillons figés ou de ces collages qui disent aussi bien l'exultation de la flamme, la placidité de l'eau que de subtils enlèvements vers un azur transfiguré. Le graphisme très étudié et un indéniable constructivisme laissent à de grandes évasions de rêves qui font de ces peintures au modernisme incontestable des réussites à la fois ornementales et heureuses de vivre. » (image DD19)

En une période parfois atteinte par la morosité générale, la grisaille d’un art gagné aux nouvelles technologies qui auraient tendance à s’approprier le rêve de l’homme, le parcours de Dominique Digeon s’inscrit en droite ligne dans les expériences automatiques de Pollock et les obsessions impressionnistes de Monet. (image DD20) Toutes disent la priorité qui doit constamment être donnée au projet personnel en constant devenir. En fait, tout au long de ce parcours dans la polychromie, dans le travail des papiers, dans les changements et adoptions de thèmes divers, un rêve de merveilleux, une recherche de perfection sont omniprésents. Souhaitons qu’ils gagent l’imaginaire de tous ceux qui sont à l’écoute d’images fortes et décapantes.

Bibliographie

Eléments de peinture 1987 – 2003. Paris : Enseigne des Oudin et archi-art.prod, 2002. 165 p. : 110 ill. en coul.

(image DD21)

|